Pangandaran, Jawa Barat, dulunya hanyalah sebuah wilayah administratif setara dengan kecamatan lain di Kabupaten Ciamis. Pada zaman kolonial Belanda, wilayah ini dikenal sebagai kewedanaan yang dipimpin seorang wedana.

Seiring perjalanan waktu, aspirasi masyarakat di wilayah selatan Ciamis semakin kuat untuk mandiri. Puncaknya, Pangandaran lahir sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012. Penetapan ini ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 6 September 2012, kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada 17 November 2012.

Dalam buku Pangandaran dari Masa ke Masa karya Prof. Dr. Nina Herlina Lubis dkk, disebutkan DPR RI dalam Sidang Paripurna pada 25 Oktober 2012 mengesahkan UU Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran. Tanggal itu kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Pangandaran.

Wilayah Pangandaran memiliki jejak panjang sejak masa prasejarah. Sejumlah penemuan fosil, alat rumah tangga, hingga situs budaya menguatkan daerah ini menjadi hunian manusia purba. Di Sungai Cisanca, Ciamis, misalnya, ditemukan gigi manusia purba. Sementara di Goa Sutra Reregan, Desa Selasari, Pangandaran, ditemukan cobek batu yang diperkirakan digunakan sebagai alat rumah tangga.

Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.

Selain itu, di Desa Cikalong, Kecamatan Sidamulih, ditemukan gondang buhun yaitu alat penumbuk padi kuno dari kayu yang hingga kini diwariskan sebagai seni tradisional. Bukti lain juga terlihat dari budaya megalitik yang masuk ke Tatar Sunda melalui dua gelombang, sekitar 2.500-1.500 SM dan abad pertama sebelum Masehi.

Kawasan Cagar Alam Pananjung menjadi bukti nyata dengan situs bersejarah berupa candi, batu kalde, yoni, arca nandi, hingga makam kuno. Situs ini telah diteliti Pusat Arkeologi Nasional melalui serangkaian ekskavasi sejak 1970-an.

Pada era Hindia Belanda, Pangandaran sudah dikenal sebagai destinasi wisata. Maurits Bay (Pantai Barat Pangandaran) dan Batoe Lajer (Batu Hiu) menjadi tempat favorit wisatawan Belanda. Selain itu, Belanda mengembangkan perkebunan kelapa yang melahirkan komoditas unggulan, yakni kopra. Bahkan pada 1929, kopra Pangandaran dikenal hingga Asia Tenggara.

Di sisi lain, Belanda membangun jalur kereta api Pangandaran-Banjar yang memperlancar perdagangan rempah. Namun, masa ini berubah ketika Jepang mengambil alih kekuasaan pada 1942.

Jepang membangun goa-goa sebagai benteng pertahanan, salah satunya di kawasan Pananjung. Meski awalnya dianggap sebagai “penyelamat” karena mengusir Belanda, tentara Jepang kemudian menindas rakyat. Akibatnya, perlawanan rakyat Ciamis dan Pangandaran pun muncul, termasuk dengan dibentuknya PETA (Pembela Tanah Air) pada 1943.

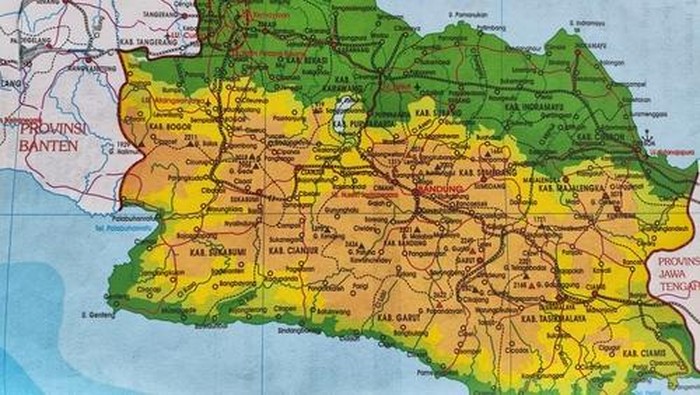

Setelah pengakuan kedaulatan RI pada 27 Desember 1949, Pangandaran tetap menjadi bagian dari Kabupaten Ciamis. Baru pada 1982, wilayah ini mencakup delapan kecamatan: Cimerak, Cijulang, Cigugur, Langkaplancar, Parigi, Pangandaran, Kalipucang, dan Padaherang.

Pemerintah terus mendorong pembangunan di sektor pariwisata dan perikanan. Misalnya, Bupati Soeyoed (1978-1983) memodernisasi nelayan Pangandaran. Pada era Bupati Taufik Hidayat (1988-1993), mulai dibangun Bandara Nusawiru dan hotel-hotel berbintang untuk mendukung pariwisata.

Gagasan pemekaran Pangandaran sudah bergulir sejak 2007, terutama setelah bencana tsunami yang melanda kawasan ini. Presidium Pemekaran Kabupaten Pangandaran, dipimpin Supratman, bersama sejumlah tokoh lokal memperjuangkan kemandirian wilayah.

Kajian akademis dari Universitas Padjadjaran dan rekomendasi Bappeda Jabar menyatakan bahwa Pangandaran layak menjadi daerah otonomi baru. Awalnya, usulan mencakup 13 kecamatan, namun akhirnya disepakati 10 kecamatan dengan ibu kota Parigi.

Meski sempat mengalami penolakan dari Pemda Ciamis, pada 25 Oktober 2012 DPR RI resmi mengesahkan UU Nomor 21 Tahun 2012. Pangandaran pun berdiri sebagai kabupaten dengan luas wilayah sekitar 1.010 km² dan jumlah penduduk lebih dari 426 ribu jiwa.