Tidak hanya di masa sekarang, Kopi Kuningan juga sudah dikenal sejak masa Hindia Belanda. Kala itu, kopi dari Kuningan sudah dikabarkan dalam beberapa surat kabar yang terbit pada masa Hindia Belanda. Salah satu surat kabar yang menerbitkan tentang kopi Kuningan adalah surat kabar Java Bode edisi 13 Juli 1853.

Saat itu disebutkan tentang beberapa daerah Kuningan yang menjadi gudang penyimpanan dan fasilitas penggilingan kopi di Kuningan seperti Kadugede, Cigugur, Luragung, Bayuning, Mandirancan, Linggarjati dan Kuningan. Selain Kuningan, ada juga gudang penyimpanan kopi di Majalengka seperti Talaga, Lemah Putih dan Cidulang. Disebutkan juga mengenai total produk yang dihasilkan yang mencapai 24.000 pikul.

Rencananya kopi tersebut akan dibawa dari gudang penyimpanan dan penggilingan kopi menuju gudang kopi yang ada di Cirebon dan Banjar Priangan.

“Residen Cheribon mengumumkan bahwa pada hari Rabu, 10 Agustus, pukul 10.00 pagi, di Aula Residen, akan diadakan tender pengangkutan semua kopi pemerintah dari tahun panen 1834, 1855, dan 1856 dari gudang-gudang dan kedai kopi internal ke gudang-gudang kopi di Cheribon dan Banjar Priangan pada tahun-tahun tersebut,” tulis surat kabar Java Bode edisi 13 Juli 1853.

Dalam surat kabar Java Bode edisi 16 Juli 1853 bahwa pemindahan dilakukan oleh para kontraktor yang sebelumnya mengikuti tender terlebih dahulu. Ada beberapa aturan yang harus ditaati selama proses pemindahan berlangsung seperti ketika ada kerusakan atau kecacatan selama proses pengiriman harus dikompensasi kontraktor dengan harga pasar.

Namun, jika cacat dan kerusakan terjadi karena bukan kesalahan atau kelalaian kontraktor, hal tersebut dianggap sebagai tanggung jawab negara. Untuk mendapatkan tanggung jawab negara, kontraktor harus membuktikannya dengan laporan dari sertifikat pengiriman, yang nantinya akan diputuskan melalui keputusan pemerintah.

Kopi yang memiliki kualitas buruk dan rusak selama pengiriman tetap akan dijual, asalkan tidak berbahaya bagi kesehatan. Kopi tersebut dijual di tempat pelelangan dan harganya akan dinilai ulang. Ketika kontraktor gagal melakukan pengiriman tepat waktu, maka kontraktor harus membayar denda kepada negara.

Sementara itu, dalam surat kabar Algemeen Handelsblad edisi 11 Agustus 1880 dipaparkan mengenai kewajiban untuk memperluas perkebunan kopi di Hindia Belanda. Kala itu, melalui dekrit kerajaan tertanggal 4 Maret 1880 yang menetapkan tentang beberapa wilayah di Jawa yang dijadikan sebagai lahan perluasan perkebunan kopi salah satunya Kuningan.

Di Kuningan perluasan kopi ada di daerah Kadugede, Luragung, Cibingbin, Mandirancan, Cilimus dan juga Beber yang dekat dengan Kuningan.

“Divisi Koeningan, dengan perluasan dari bagian yang terletak di utara jalan, Luragung ke Cibingbin, distrik Beber dan Mandirancan. Dari Divisi Majalengka dari lereng pegunungan yang lebih tinggi, dibatasi oleh jalan dari Sindang jawa, Mandirancan, Tjilimoes, Kadoegedé, dan Tjikidjing,” tulis surat kabar Algemeen Handelsblad edisi 11 Agustus 1880.

Pada masa Hindia juga, Kopi liberika sudah dikenal di Kuningan. Hal ini tertulis dalam surat kabar Soerabaiasch Handelsblad edisi 24 Januari 1894 yang menyebutkan bahwa penduduk Kuningan atas inisiatif sendiri sudah mulai menanam kopi jenis liberika. Disebutkan juga, budaya menanam kopi saat itu sangat populer karena dapat menghasilkan panen yang melimpah.

“Di departemen kontrol Lengkong,Galuh, dan Kuningan. Penduduk atas kemauan mereka sendiri mulai menanam kopi Liberika di kebun mereka, di ladang kecil, dan di kebun,” tulis surat kabar kabar Soerabaiasch Handelsblad edisi 24 Januari 1894.

Sementara itu, Dosen Sejarah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, Tendi memaparkan, kopi di Kuningan mulai diperkenalkan oleh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) . Kala itu, VOC melihat Kuningan sebagai daerah yang potensial untuk ditanami kopi.

“Kalau kita bicara kopi, kita bicara VOC. Daerah yang dekat dengan VOC itu ditanami kopi seperti di Indramayu, Sumedang dan juga Cirebon. Nah ternyata di antara tempat itu notabene dataran rendah kurang bagus hasilnya. Beda seperti di daerah pedalaman. Saat itu, Kuningan sudah banyak yang dijadikan desa kopi seperti Cilimus, Cigugur, Linggajati, yang dalam laporan VOC dituliskan sebagai penghasil kopi,” tutur Tendi.

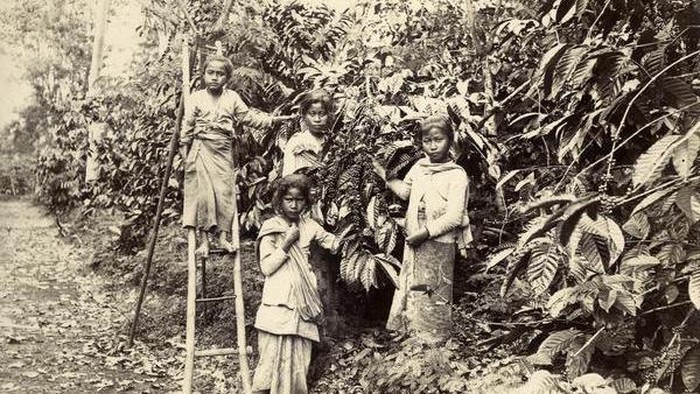

Awalnya para penduduk menanam kopi secara sukarela. Namun, melihat potensi kopi yang besar dan laku di pasaran. Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan kebijakan tanam paksa kopi kepada penduduk pribumi.

“Awal mulanya mereka tidak diwajibkan untuk menanam kopi. Jadi hanya semacam tanaman selingan kalau ke sawah. Namun, setelah beberapa hasil panen bagus dan laku di pasaran dan dibawa ke Eropa dan Batavia, mereka punya ide untuk menjadikannya sebagai sebuah pola tanam yang wajib. Maka muncul namanya Priangan Stelsel di tahun 1720-an,” tutur Tendi.

Menurut Tendi, Priangan Stelsel atau Preangerstelsel berbeda dengan Cultuurstelsel. Untuk Cultuurstelsel itu penanaman paksa di seluruh Jawa dan beberapa tempat lain. Sedangkan untuk Priangan Stelsel kultur tanam yang hanya diwajibkan di daerah Priangan. Di mana, daerah Priangan termasuk Kuningan menjadi daerah penghasil kopi yang berkualitas.

Saat itu, ada beberapa wilayah di Kuningan yang diwajibkan untuk ditanami kopi seperti Subang, Cigugur, Darma, Kuningan dan Linggajati. Menurut Tendi, masa Hindia Belanda juga harga kopi sangat dipengaruhi dengan kondisi produksi kopi di negara penghasil kopi yang lain.

“Kenapa terjadi dinamika karena tergantung produksi di luar daerah. Misal dari India dan Brazil, jika dari sana produksi jelek dan menurun, maka dari kita harganya bagus. Tapi kalau di kitanya produk melimpah, harganya jatuh di pasaran. Sehingga terjadi dinamika pasang surut. Yang kemudian meningkat lagi pada saat terjadinya Cultuurstelsel 1830. Di Kuningan menjadi tanaman yang wajib diantaranya di wilayah Subang, Cigugur, Darma, Kuningan dan Linggajati, yang mana dataran tinggi yang jadi konsentrasi penanaman kopi di era kolonial,” tutur Tendi.

Kopi yang sudah dipanen akan dikirimkan ke Cirebon untuk dijual ke Batavia atau Eropa. Sebelum diberangkatkan dari Cirebon, produk kopi tersebut dikumpulkan terlebih dahulu di beberapa gudang kopi yang ada di Kuningan.

“Di era kolonial setelah panen itu dikumpulkan di satu tempat seperti gudang sebelum dikirimkan ke Cirebon. Itu 1850 -an. Makanya di tahun 1853 ada tempat atau gudang penyimpanan kopi itu ada di Kuningan, Bayuning, dan Cigugur,” tutur Tendi.

Sementara itu, kopi jenis liberika sendiri mulai dikenal di Kuningan pada abad ke 19. Sebelumnya para penduduk hanya menanam kopi dengan jenis robusta dan arabika.

“Karena dulu terjadi hama sama tanaman kopi sehingga akhirnya pemerintah melakukan kebijakan caranya agar tetap menanam kopi tapi tahan hama akhirnya muncul liberika. Karena dianggap sebagai jenis kopi yang lebih kuat dan tahan terhadap hama,” pungkas Tendi.

Awal Mula Tanam Paksa di Priangan