Sukabumi –

Tatapannya kosong mengarah ke laut yang tak lagi ramah. Duduk bersandar di pos Kampung Nelayan, Udin Samsudin tahu betul bahwa setiap hari melaut kini berarti menempuh jarak lebih jauh, mengeluarkan ongkos lebih besar, dan pulang dengan hasil yang kian menipis.

Laut di Pelabuhanratu, yang dulu menjadi sumber hidup, perlahan berubah sejak aktivitas industri energi hadir di pesisir. Di tengah narasi transisi energi dan biomassa, beban perubahan justru pertama-tama jatuh ke pundak nelayan kecil.

Jika krisis kesehatan menjadi wajah yang paling terasa, maka kerusakan lingkungan adalah fondasi sunyi yang menopangnya. Di Pelabuhanratu, fondasi itu berada di dua ruang yang selama ini menjadi penyangga hidup warga pesisir: laut dan hutan. Keduanya kini terhubung dalam satu rantai industri biomassa yang dampaknya perlahan merayap ke kehidupan sehari-hari masyarakat.

Di pantai yang tak jauh dari PLTU Pelabuhanratu, nelayan mulai merasakan perubahan sejak beberapa tahun terakhir. Air laut tak lagi sejernih dulu. Pada waktu-waktu tertentu, permukaannya tampak lebih keruh. Bau tak sedap kadang tercium, terutama ketika angin laut berembus pelan dari arah pesisir.

Udin masih ingat betul masa ketika Pelabuhanratu dikenal sebagai surga ikan. Laut menyediakan segalanya, dan nelayan tak perlu melaut terlalu jauh untuk membawa pulang hasil yang cukup.

“Dulu mah ikan apa aja ada, sekarang mana?,” ujar Udin lirih. Matanya menerawang ke arah laut, seolah mencari ingatan yang kini hanya tersisa cerita. “Sekarang mana?” katanya, suaranya tertahan, saat ditemui .

Menurut Udin, hasil tangkapan nelayan kecil menurun drastis. Bukan hanya jumlah ikan yang berkurang, tetapi jarak tangkap yang semakin menjauh. Kondisi ini membuat ongkos operasional melonjak-bahan bakar lebih banyak, waktu melaut lebih lama-sementara hasil yang dibawa pulang tak sebanding.

“Kalau sekarang mencari ikan makin jauh,” ujarnya. “Kalau dekat-dekat sini paling sekadar buat mancing hiburan.”

Udin menduga, limbah dari aktivitas PLTU menjadi salah satu faktor yang berperan. Limbah batu bara yang masuk ke laut membuat ikan menjauh. Dalam istilah nelayan, ikan menjadi “stres”.

“Paling tiga tahun stresnya ikan enggak ke pinggir,” kata Udin. “Apalagi musim pembersihan bak. Kalau yang besar-besar keluar, bagaimana kalau ikan makan itu?”

Bagi nelayan kecil, laut yang tercemar bukan sekadar persoalan ekologi. Ia adalah ancaman langsung terhadap penghidupan dan kesehatan keluarga. Ketika penghasilan menurun, daya beli ikut turun. Asupan gizi keluarga pun terdampak, terutama bagi anak-anak dan lansia.

Dampak ekonomi itu juga dirasakan Ayi Mulyana, nelayan lainnya di Palabuhanratu. Ia mengaku kini semakin jarang melaut karena hasilnya tak sebanding dengan biaya.

“Kalau sekarang mah nangis,” ujar Ayi. “Paling dapat Rp 200 ribu semalam. Kadang cuma lima sampai sepuluh ekor, saya sudah delapan bulan nggak melaut.”

Padahal sebelum PLTU beroperasi, nelayan bisa membawa pulang ratusan kilogram ikan dalam satu kali melaut. Perbedaan ini menciptakan jurang besar dalam ekonomi rumah tangga nelayan.

Penurunan pendapatan memaksa sebagian nelayan mencari pekerjaan lain. Namun tidak semua memiliki keterampilan atau kesempatan. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pekerjaan informal dengan penghasilan tidak menentu.

Jutaan Pekerjaan Hilang

Laporan “Toxic Twenty” mencatat bahwa secara nasional, operasional PLTU berdampak pada berkurangnya sekitar 1,45 juta tenaga kerja, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dampak ini tidak selalu terlihat dalam satu waktu, tetapi terakumulasi perlahan.

Di tengah krisis iklim global, teknologi co-firing biomassa dipromosikan pemerintah sebagai jembatan menuju energi bersih. Namun di Palabuhanratu, praktik ini justru memperlihatkan paradoks transisi energi Indonesia.

Pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara tetap beroperasi, asap tetap dihirup warga, hutan ditekan sebagai pemasok biomassa, dan risiko kesehatan perlahan dipindahkan ke tubuh masyarakat yang hidup paling dekat dengan cerobong.

Alih-alih menjadi solusi iklim, co-firing biomassa dinilai berfungsi memperpanjang umur PLTU, memberi legitimasi baru pada industri energi fosil, serta menciptakan krisis berlapis-mulai dari kesehatan, kerusakan ekologi, hingga ketimpangan energi.

Dalam rantai biomassa yang menghubungkan hutan sebagai sumber bahan bakar dan laut sebagai wilayah terdampak, nelayan Palabuhanratu berada di posisi paling rentan. Ketika ekosistem terdesak dan ruang hidup menyempit, pertanyaan pun mengemuka: siapa sebenarnya yang diuntungkan dari transisi energi ini?

Hutan yang Dipertaruhkan atas Nama Energi

Jika laut menjadi korban di hilir, hutan menjadi korban di hulu. Di Hanjuang Barat, Kecamatan Waluran, Hutan Pasir Piring yang selama ini berfungsi sebagai daerah resapan air kini terancam oleh pengembangan Hutan Tanaman Energi (HTE) untuk kebutuhan biomassa co-firing.

Fazri Mulyono, Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Karya Bakti, menyebut kawasan ini sebagai tulang punggung ekologis Sukabumi Selatan.

“Ketinggian hutannya di atas 600-700 mdpl,” katanya. “Untuk wilayah Sukabumi Selatan, sumber airnya dari Hanjuang Barat.”

HTE ditanami tanaman cepat panen seperti Kaliandra dan Gamal. Tanaman ini dipilih karena efisien secara ekonomi, tetapi tidak memiliki akar yang kuat untuk menahan tanah. Pepohonan besar ditebang, digantikan vegetasi yang lebih rapuh.

Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.

“Jadi posisi hutannya gundul. Produksinya juga tidak menunggu pohonnya besar,” ucap Fazri.

Total luas Hutan Pasir Piring mencapai sekitar 4.300 hektare. Deforestasi di kawasan ini meningkatkan risiko longsor dan banjir, terutama saat musim hujan datang. Selain itu, hilangnya tutupan hutan mengancam ketersediaan air bersih bagi enam kecamatan di antaranya Waluran, Jampangkulon, Cimanggu, Surade dan Ujunggenteng di Sukabumi Selatan.

Bayu sebagai Juru Kampanye Bioenergi Trend Asia mengungkapkan, kejadian bencana di Sumatera Barat seharusnya dijadikan cerminan sekaligus sinyal untuk merapikan hutan serapan air. Bisnis biomassa ini pun, kata dia, bergerak pada sektor industri perkebunan.

“Mestinya ini menjadi sinyal kalau kita benar serius mendorong pemulihan iklim, artinya sektor hulunya diperbaiki, kemudian menekan produksi biomassa. Baik di hulunya maupun di hilirnya. Apalagi PLTU Pelabuhanratu kan dia pernah masuk dalam rencana pemensiunan diri tapi belum segera dilaksanakan, ini malah memperpanjang usianya,” ungkap Bayu.

Krisis Iklim di Pesisir Selatan Jawa

Pelabuhanratu berada di pesisir selatan Jawa Barat, wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kenaikan suhu, perubahan pola angin, dan cuaca ekstrem makin sering dirasakan warga.

Dalam kondisi normal, polutan dari PLTU akan terbawa angin dan terdispersi. Namun krisis iklim mengubah dinamika itu. Pola angin menjadi tidak menentu. Udara panas membuat partikel halus bertahan lebih lama di udara.

Para peneliti menyebut fenomena ini sebagai risk multiplier-krisis iklim tidak selalu menciptakan polusi baru, tetapi memperparah dampak polusi yang sudah ada.

Berdasarkan sumber China AidData dan GEM (Global Energy Monitor) Database, PLTU Pelabuhan Ratu Unit 1-3 merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga uap berskala besar di pesisir selatan Jawa Barat. Pembangkit ini memiliki total kapasitas terpasang 1.050 megawatt (MW), yang berasal dari tiga unit pembangkit dengan kapasitas masing-masing 350 MW.

Pembangunan PLTU Pelabuhan Ratu didukung oleh skema pembiayaan berbentuk pinjaman dengan nilai mencapai USD 656,59 juta. Pinjaman tersebut dikucurkan pada tahun 2009 dengan tenor atau jangka waktu pelunasan selama 15 tahun, sehingga komitmen finansial proyek ini berlangsung dalam jangka panjang.

Dalam catatan pendanaan, terdapat dua lembaga keuangan yang tercatat sebagai pemberi pinjaman utama, dari dalam dan luar negeri.

Keterlibatan lembaga keuangan internasional, khususnya bank milik pemerintah China, menunjukkan adanya sokongan pembiayaan lintas negara dalam pembangunan infrastruktur energi berbasis batu bara di Indonesia.

PLTU Pelabuhan Ratu mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2013, atau sekitar empat tahun setelah pinjaman pembangunan digelontorkan. Sejak beroperasi, pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan Jawa-Bali dan berperan memasok kebutuhan listrik regional.

Di Balik Klaim Solusi Energi

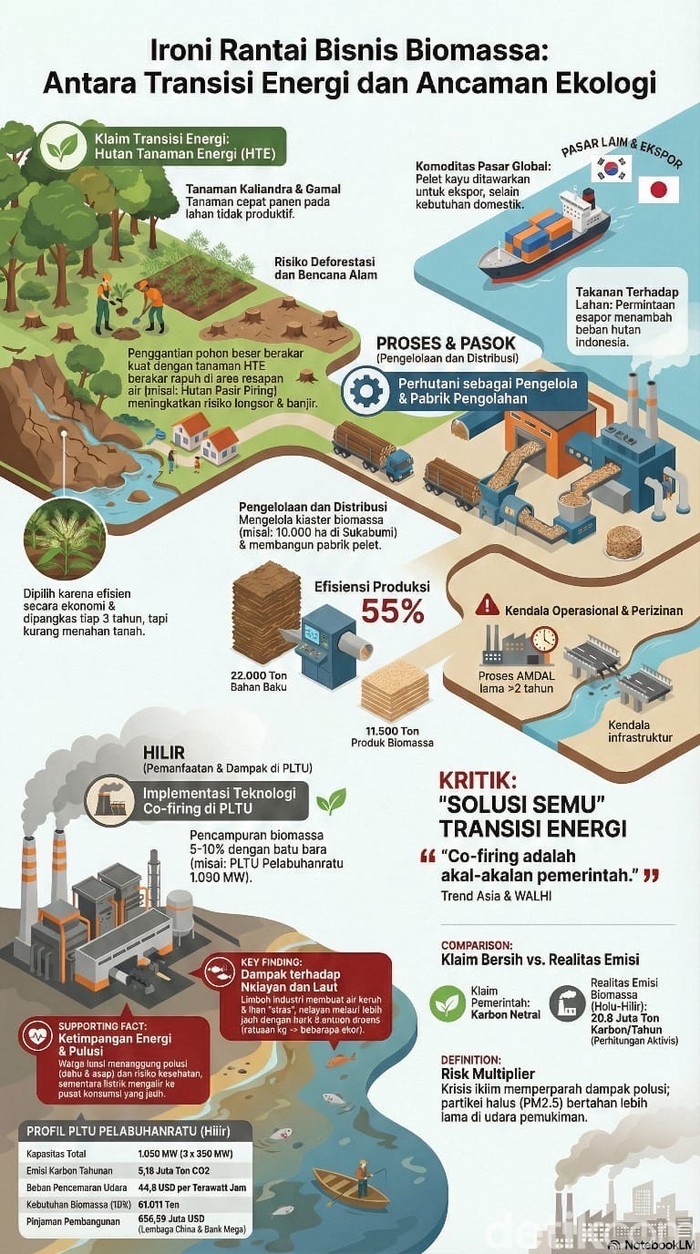

Pemerintah mengklaim bahwa energi biomassa menghasilkan karbon netral, sumber energi berkelanjutan dan mendorong ekonomi kerakyatan. Klaim tersebut bersanding dengan agenda pemerintah dalam memperluas penggunaan biomassa, dengan dalih mengikis ketergantungan terhadap penggunaan batu bara dalam sektor energi.

Dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2035, pemerintah hendak membangun pembangkit listrik baru berkapasitas 69,5 gigawatt (GW), di mana 76 persen di antaranya berasal dari sumber energi terbarukan (EBT).

PLTU ini mulai beralih menggunakan teknologi co-firing biomassa pada tahun 2020. Namun di lapangan, warga tidak merasakan perubahan berarti. Asap masih terlihat. Debu masih menempel di permukaan rumah. Masker masih dibutuhkan.

“Co-firing nya itu hanya akan mencampur 5-10 persen. Tidak mengurangi juga dalam sektor energi karena masih pakai batu bara dan dibakar. Ini kontradiktif,” kata Juru Kampanye Bioenergi Trend Asia, Bayu Maulana Putra dalam diskusi peluncuran Kertas Kerja ‘Ironi Co-Firing Biomassa PLTU Batu Bara di Jawa Barat.’

Co-firing dan Perpanjangan Umur PLTU

Alih-alih mempercepat pensiun dini PLTU, teknologi co-firing justru berpotensi memperpanjang umur pembangkit batu bara. Dengan label “lebih hijau”, PLTU memperoleh legitimasi baru untuk terus beroperasi.

PLTU Pelabuhanratu, yang mulai beroperasi sekitar 11 tahun lalu, memiliki kapasitas pembangkitan bruto 1.050 MW. Dalam laporan “Toxic Twenty: Daftar Hitam 20 PLTU Paling Berbahaya di Indonesia”, pembangkit ini masuk dalam daftar dengan beban pencemaran udara tinggi.

“Co-firing ini hanya akal-akalan pemerintah, mendorong energi terbarukan tapi sebetulnya dia ekspansi bisnis karena kami melihat ada yang diuntungkan ketika rantai pasok bergerak,” kata Juru Kampanye Bioenergi Trend Asia, Bayu Maulana Putra.

Beban akibat pencemaran udara PLTU Pelabuhanratu dihitung mencapai 44,8 dolar AS per terawatt jam. Emisi karbon tahunannya mencapai 5,16 juta ton CO₂. Angka-angka ini menempatkan PLTU Palebuhanratu sebagai salah satu kontributor signifikan terhadap polusi udara dan emisi karbon di Indonesia.

Biomassa dan Jejak Karbon yang Terlupakan

Menurut penghitungan WALHI Jawa Barat, kebutuhan biomassa untuk co-firing PLTU Palabuhanratu hanya sekitar 10 persen dari total bahan bakar. PLTU membutuhkan sekitar 61.011 ton biomassa dengan proyeksi perkiraan produksi listrik 58.114 (MWh) dan menghasilkan 61.717 ton emisi karbon dioksida.

Angka ini menimbulkan pertanyaan: apakah dampak ekologis dari pembukaan HTE sebanding dengan kontribusi biomassa terhadap pengurangan emisi?

Tim Advokasi WALHI Jawa Barat, Fauqi Muhtarom, menilai co-firing lebih menyerupai solusi semu. “Mereka seolah-olah melegalkan penebangan karena dianggap program energi nasional,” katanya.

Menurut Fauqi, co-firing tidak hanya gagal mengurangi emisi secara signifikan, tetapi juga menciptakan kerentanan ekologis baru. Deforestasi, risiko bencana, dan krisis air bersih menjadi harga yang harus dibayar.

“Kita melihat dampak berlapis, lingkungan rusak, ekonomi warga tertekan, kesehatan memburuk,” ujarnya.

Ketimpangan Energi yang Mengakar

Di tengah semua dampak itu, listrik yang dihasilkan PLTU Palabuhanratu tidak sepenuhnya dinikmati warga sekitar. Energi mengalir ke pusat-pusat konsumsi yang jauh dari sumber pencemar. Warga Pelabuhanratu menanggung risiko, sementara manfaatnya tersebar ke wilayah lain.

Ketimpangan ini diperparah oleh minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perizinan dan pengambilan keputusan. Ketua RW 31 Kampung Panyairan, Fahruzi, menilai pendirian PLTU sejak awal tidak transparan.

“Nelayan ‘asli’ tidak dilibatkan. Sekarang baru ada keluhan,” katanya yang tinggal di Kampung Panyairan yang juga disebut Kampung Nelayan.

Menurut Fahruzi, hingga kini belum ada solusi konkret dari pemerintah daerah. Keluhan warga sering kali berhenti di tingkat lokal, tanpa tindak lanjut kebijakan yang jelas.

“Nelayan tahunya ngeluh, tapi enggak tahu ngadu ke mana,” ujarnya.

Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kerap dijadikan penyangga relasi antara PLTU dan warga. Masker dibagikan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sesekali. Namun bantuan ini bersifat sporadis dan tidak menyentuh akar masalah.

Udin mengaku namanya pernah dicatut dalam daftar penerima bantuan kesehatan, tetapi ia tidak pernah benar-benar menerima bantuan tersebut.

“Kalau betul ada CSR, ke siapa? Ke nelayan atau ke orang berdasi?,” ucapnya.

CSR, dalam konteks ini, menjadi penanda keterbatasan pendekatan. Ia meredam gejolak, tetapi tidak mengubah struktur risiko.

Jalan yang Ditunda

Di tingkat nasional, berbagai lembaga riset menilai solusi paling efektif untuk mengurangi dampak kesehatan dan lingkungan dari PLTU adalah penghentian operasional dan percepatan energi terbarukan.

CREA menilai co-firing tidak memiliki keberlanjutan jangka panjang. Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, menyebut biomassa sebagai solusi yang semakin ditinggalkan secara global.

“Belum ada kejelasan bagaimana biomassa diperoleh secara berkelanjutan. Banyak negara mulai menarik dukungan,” katanya.

Namun di Indonesia, keputusan untuk memensiunkan PLTU masih berjalan lambat. Pertimbangan ekonomi dan politik seringkali mengalahkan urgensi kesehatan dan lingkungan.

Rantai Bisnis Pabrik Biomassa di Perhutani

Masuknya Perhutani ke dalam rantai bisnis biomassa disebut bukan keputusan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari mandat negara yang mulai digulirkan sejak 2019.

Wakil Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa Barat dan Banten, Agus Yulianto menjelaskan, bahwa keterlibatan Perhutani berangkat dari kebijakan energi nasional yang mengharuskan BUMN menyesuaikan arah bisnisnya dengan agenda transisi energi dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Di Jawa Barat, Perhutani mengembangkan dua klaster besar biomassa dengan total luasan 58 hektare, tersebar di Sukabumi, Cianten, Banten, Purwakarta, Sumedang, dan Indramayu.

Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu titik paling strategis dengan klaim sekitar 10 ribu hektare klaster biomassa dan kontrak pasokan ke PLTU Pelabuhanratu. Namun, kontrak kerja sama dengan Indonesia Power untuk PLTU Pelabuhanratu disebut telah berakhir pada Oktober 2025.

Perhutani mengakui bahwa sebelum pabrik biomassa beroperasi penuh, kontrak sudah lebih dulu mengikat. Pihaknya menjelaskan kondisi ini sebagai konsekuensi mandat kebijakan nasional, tekanan target bauran energi, dan asumsi bahwa perizinan akan menyusul seiring berjalannya proyek.

Fenomena ini juga dikenal sebagai policy-driven project, proyek digerakkan oleh target kebijakan dan tenggat politik, bukan oleh kesiapan teknis dan tata kelola.

Akibatnya, rantai pasok dibangun lebih dulu untuk mengejar angka, sementara aspek perlindungan lingkungan, kepastian hukum, dan dampak sosial berada di posisi reaktif.

Kembali kepada pabrik biomassa, kapasitas produksi yang dirancang pun tidak kecil.

Dari target pasokan sekitar 11.500 ton produk biomassa ke PLTU, dibutuhkan bahan baku hingga 22.000 ton, dua kali lipat dari produk akhir karena tingkat efisiensi yang diklaim hanya sekitar 55 persen.

Ironisnya, meski proyek ini diklaim sudah berjalan sejak 2019, pabrik biomassa di Sukabumi hingga kini belum beroperasi penuh. Perhutani menyebut keterlambatan ini dipicu oleh panjangnya proses perizinan, mulai dari AMDAL, PPH, hingga PBG industri, yang disebut memakan waktu lebih dari dua tahun. Bencana alam turut jadi faktor karena jembatan putus sepanjang 34 kilometer untuk akses antara pabrik dengan PLTU.

“Pemicunya AMDAL saja tidak cukup dua tahun untuk perizinan pabrik. Termasuk pada saat kita untuk operasional juga terkendala bencana,” kata Agus dalam diskusi peluncuran kertas kerja dengan WALHI, LBH Bandung dan Trend Asia.

Di titik ini, kritik terhadap co-firing biomassa mulai mengemuka. Agus sendiri mengakui ada setidaknya tiga kritik utama yang diarahkan pada skema ini: dugaan bahwa co-firing memperpanjang usia PLTU batu bara, persoalan akses masyarakat terhadap hutan, serta dampak lingkungan dari energi berbasis batu bara yang tetap dipertahankan. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Perhutani tidak mengelola PLTU dan menganggap isu perpanjangan usia PLTU berada di luar kewenangan mereka.

Untuk menjawab tudingan deforestasi, Perhutani menegaskan bahwa biomassa tidak diambil dari hutan produktif seperti jati yang memiliki siklus tebang 25-30 tahun. Seluruh pasokan disebut berasal dari kelas hutan tidak produktif yaitu lahan yang diklaim tidak bisa dipertahankan akibat bencana, kebakaran, atau konflik sosial.

Di Sukabumi, dari sekitar 4.500 hektare klaster biomassa, realisasi yang dikelola hanya sekitar 3.500 hektare. Alasannya, hanya 70 persen lahan yang dijadikan hutan biomassa, sementara 30 persen tetap dibuka untuk aktivitas masyarakat, seperti palawija dan tanaman keras.

Perhutani juga mengklaim bahwa pengelolaan biomassa bersifat siklus, bukan eksploitasi habis-habisan. Dari 3.500 hektare di Sukabumi, hanya sekitar 550 hektare yang dipangkas per tahun untuk memenuhi kebutuhan 22 ribu ton bahan baku. Tanaman biomassa, terutama kaliandra, dipangkas setiap tiga tahun hingga usia produktif 15 tahun, lalu ditanam ulang. Dengan skema ini, Perhutani mengklaim stok biomassa tetap terjaga dan tidak mengancam kelestarian hutan.

Kaliandra dipilih dengan alasan konservasi. Menurut Perhutani, tanaman ini cocok sebagai pionir di lahan kosong dan lereng curam dengan kemiringan 30-40 persen, bahkan disebut lebih aman dibanding tanaman keras seperti mahoni.

Meski demikian, fakta bahwa pabrik biomassa belum beroperasi penuh memunculkan praktik uji coba yang juga menuai sorotan. Dalam tahap performance test, Perhutani mengakui menggunakan bahan baku yang lebih keras, termasuk pinus, untuk menguji ketahanan mesin. Meski disebut berasal dari tebangan resmi dan sisa-sisa yang tidak laku dijual, penggunaan pinus tetap menimbulkan pertanyaan tentang batas antara limbah kehutanan dan perluasan eksploitasi.

Di atas semua itu, Perhutani menempatkan biomassa sebagai bagian dari target bauran energi terbarukan 23 persen dan agenda nol emisi pada 2040-2060. Biomassa diklaim dapat mengurangi volume batu bara dalam skema co-firing, sekaligus menyerap karbon dan menghasilkan oksigen.

Namun, di kawasan seperti Pelabuhanratu-di mana PLTU berdiri berdampingan dengan permukiman-klaim pengurangan dampak kesehatan ini masih berhadapan dengan realitas asap yang terus dirasakan warga.

Tak hanya PLTU, Perhutani juga membuka peluang pasar biomassa ke industri dan ekspor. Kerja sama dengan industri seperti Sinarmas di Karawang, serta tawaran ekspor pelet ke Korea dan Jepang, menunjukkan bahwa biomassa tidak semata-mata diarahkan untuk transisi energi domestik, tetapi juga sebagai komoditas pasar.

“Mengenai kontrak betul (sudah habis) kami sedang konfirmasi lagi ke kantor pusat. Ini sedang berproses juga untuk melakukan negosiasi dengan PLN PLTU melalui Indonesia Power. Tapi memang sebenarnya kita masuk ke bisnis HTE (Hutan Tanaman Energi) tidak semata-mata untuk kontrak kami dengan PLTU karena kami juga sudah mendapat tawaran dari Korea untuk meningkatkan kapasitas produknya dari batu bara ke pelet (kayu),” ungkapnya.

Perhutani menegaskan seluruh pergerakan biomassa dikontrol ketat melalui dokumen resmi seperti SKSH dan izin pengangkutan, dengan persetujuan Kementerian Kehutanan. Namun, pertanyaan mendasar tetap menggantung: sejauh mana kebijakan biomassa benar-benar mengurangi ketergantungan pada batu bara, dan sejauh mana ia justru menopang keberlangsungan PLTU di tengah krisis iklim?

Dalam kesempatan yang sama, Juru Kampanye Bioenergi Trend Asia, Bayu Maulana Putra mengatakan, klaim co-firing biomassa sebagai solusi penurunan emisi tidak bisa dilepaskan dari persoalan rantai pasoknya yang panjang dan sarat kepentingan bisnis.

Perhitungan emisi, kata Bayu, tidak boleh berhenti di cerobong PLTU, melainkan harus mencakup seluruh siklus, mulai dari penyediaan lahan, penanaman biomassa, pengelolaan konsesi, hingga pembakaran di pembangkit. Dari perhitungan Trend Asia, total emisi yang dihasilkan dari skema co-firing justru mencapai sekitar 20,6 juta ton karbon per tahun, angka yang menunjukkan bahwa kebijakan ini jauh dari klaim “bersih”.

“Co-firing ini hanya akal-akalan pemerintah, mendorong energi terbarukan tapi sebetulnya dia ekspansi bisnis karena kami melihat ada yang diuntungkan ketika rantai pasok bergerak,” kata Juru Kampanye Bioenergi Trend Asia, Bayu Maulana Putra.

Mengacu pada dokumen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sektor Forest and Other Land Use (FOLU) merupakan penyumbang emisi signifikan, termasuk dari aktivitas perkebunan dan biomassa. Dalam skema co-firing, kebutuhan lahan justru bertambah, sementara di sektor energi tidak terjadi pengurangan emisi yang berarti karena batu bara tetap dibakar.

“Ini kontradiktif. Di satu sisi disebut transisi energi, tapi di sisi lain memperluas sektor yang sama-sama menghasilkan emisi,” ujar Bayu.

Trend Asia juga memproyeksikan kebutuhan lahan co-firing berskala nasional sangat besar. Dengan asumsi bauran biomassa 10 persen di 52 PLTU, kebutuhan lahan diperkirakan mencapai 2,3 juta hektare, setara sekitar 35 kali luas DKI Jakarta.

Dari angka itu, potensi deforestasi hutan alam bisa mencapai 1 juta hektare. Bayu menegaskan, proyeksi ini bukan asumsi liar, melainkan hitungan matematis berbasis kebutuhan pasokan biomassa PLTU yang ditetapkan pemerintah sendiri.

Dalam rantai bisnis tersebut, Bayu menilai pihak yang paling diuntungkan bukan masyarakat, melainkan korporasi besar. Pertama, co-firing menguntungkan industri batu bara karena PLTU yang seharusnya masuk skema pensiun dini justru diperpanjang usianya. Pasokan batu bara tetap berjalan, sementara label “energi terbarukan” dipakai sebagai legitimasi.

Kedua, korporasi kehutanan dan agribisnis besar ikut menikmati ekspansi bisnis biomassa. Trend Asia mencatat sejumlah grup besar terlibat dalam bisnis ini, mulai dari sektor kehutanan hingga perkebunan energi.

Di sisi lain, rantai pasok biomassa tidak berhenti untuk kebutuhan domestik. Soal ekspor ke negara Korea dan Jepang, menurutnya memberi tekanan terhadap lahan dan hutan di Indonesia tidak hanya untuk menopang PLTU dalam negeri, tetapi juga pasar global.

“Rantai bisnisnya makin kompleks, sementara beban ekologisnya tetap ditanggung masyarakat lokal,” katanya.

Ketimpangan justru melebar, terutama di Jawa, ketika lahan-lahan yang sebelumnya diakses warga diambil alih untuk pengembangan biomassa. Konflik dengan Perhutani pun tak terhindarkan. Banyak warga akhirnya menebang tanaman biomassa seperti gamal karena mengganggu tanaman pangan mereka.

“Ini menunjukkan tidak ketemunya kepentingan masyarakat dengan program yang sangat top-down dan minim partisipasi,” ujar Bayu.

Ia menegaskan, jika pemerintah serius berbicara soal pemulihan iklim, maka yang harus dibenahi adalah sektor hulu-penggunaan lahan dan deforestasi-serta sektor hilir berupa PLTU batu bara yang segera dipensiunkan.

Di antara mandat kebijakan, kepentingan industri, dan target nol emisi, biomassa berdiri di persimpangan. Bagi Perhutani, ia adalah solusi. Namun bagi warga yang hidup di sekitar PLTU dan kawasan hutan, pertarungan melawan asap dan dampak lingkungan tetap berlangsung-sunyi, panjang, dan belum menemukan ujungnya.

Penulisan didukung oleh LaporIklim x PIKUL